Vous êtes ici

Handicap : Chantoiseau ou la fin du chaos

Autonomie

Le Ditep de Chanteoiseau reçoit 45 jeunes de 6 à 15 ans dans son accueil de jour, du lundi au vendredi. Ils sont suivis par une équipe pluridisciplinaire d'enseignants, d'éducateurs techniques spécialisés, d'éducateurs et de soignants.

Crédit photo Tim Douet

[REPORTAGE] À Saint-Florent-sur-Cher, le Ditep Chantoiseau, qui accueille des enfants atteints de troubles du comportement, a emprunté des pratiques à d’autres champs pour réduire le niveau de violences et l’exposition des éducateurs aux conflits.

La journée commence bien à Saint-Florent-sur-Cher, petite commune en périphérie de Bourges. Les uns après les autres, des « petits » (6-9 ans) rejoignent le dispositif d’institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (Ditep) Chantoiseau. Il est 9 h 15 quand Ethan, 10 ans, saute à son tour du taxi qui l’amène sur place. Poli, il tend la main, dit « bonjour », puis file dans la salle d’accueil pour prendre une petite collation. Une fois la boisson ingurgitée, il se poste devant le porte-manteau à son nom. Patiemment, il attend le départ en « classe verte » pour découvrir des animaux.

>>> A lire aussi : Enfants à double vulnérabilité : le défi de la coopération

Pourtant, voici quelques années, c’était le début du chaos dès ce premier temps d’accueil. « Il faut imaginer une envolée de moineaux », raconte Karine Dautrement, directrice adjointe du site. Des jeunes qui, sitôt arrivés, grimpaient sur les toits ou s’enfuyaient dans les bois alentour. Des éducateurs qui leur couraient après sur « des kilomètres et des kilomètres », parfois contraints d’effectuer des balayettes pour les maîtriser. Des voitures du personnel abîmées.

Diversification des missions

Des passages hebdomadaires de la gendarmerie ou des pompiers pour violences ou blessures. Et, au final, 60 % des salariés en arrêt de travail. « Les équipes considéraient que cette expression des troubles du comportement était normale et qu’ils étaient là pour ça », souligne cette cadre issue du domaine de l'exclusion, recrutée en 2017 pour tordre le cou à cette idée. Rien d’étonnant dès lors à ce qu’elle ait apporté dans ses bagages des pratiques qu’elle a expérimentées dans un dispositif de veille sociale – la diversification des missions pour réduire l’usure professionnelle – pour tenter de les appliquer à son nouvel environnement.

Une idée bienvenue. Car au-delà de l’épuisement des professionnels, la situation aggravait le cas des enfants et adolescents accueillis. Considérés ingérables par les enseignants présents à l’époque, leur temps de classe avait été réduit à une heure par semaine. Jusqu’en 2018, où la direction décide de remettre les apprentissages au centre de la prise en charge.

>>> Sur le même sujet : Double vulnérabilité : que dit l’enquête de la Cnape et l’Unapei ?

Aujourd’hui, douze heures de classe sont prévues entre le lundi et le vendredi. S’y ajoute un bouquet d’activités fixes (cuisine, couture, bricolage, jardinage, rugby…) planifiées à l’année et animées par des éducateurs techniques spécialisés. Les semaines des petits (6-9 ans), moyens (10-12 ans) et grands (13-15 ans) sont bien garnies ! Quant à la fréquence des crises, elle a drastiquement diminué. « Une à deux fois par semaine », chiffre Karine Dautrement. Et à l’instant où elles surviennent, les équipes, formées à la gestion de crise, savent désormais les maîtriser.

Parmi les enfants âgés de 6 à 15 ans pris en charge au sein de cet accueil de jour, 70 % sont placés en famille d’accueil ou en foyer. Écartés du système scolaire classique en raison de leurs troubles du comportement, ils se coulent, malgré leur passé et leurs problèmes, dans le moule imaginé pour eux par l’établissement. L’après-midi, Kehina, 10 ans, prend un air presque rêveur en faisant ses exercices d’écriture et de lecture. Elle est pourtant du genre irascible.

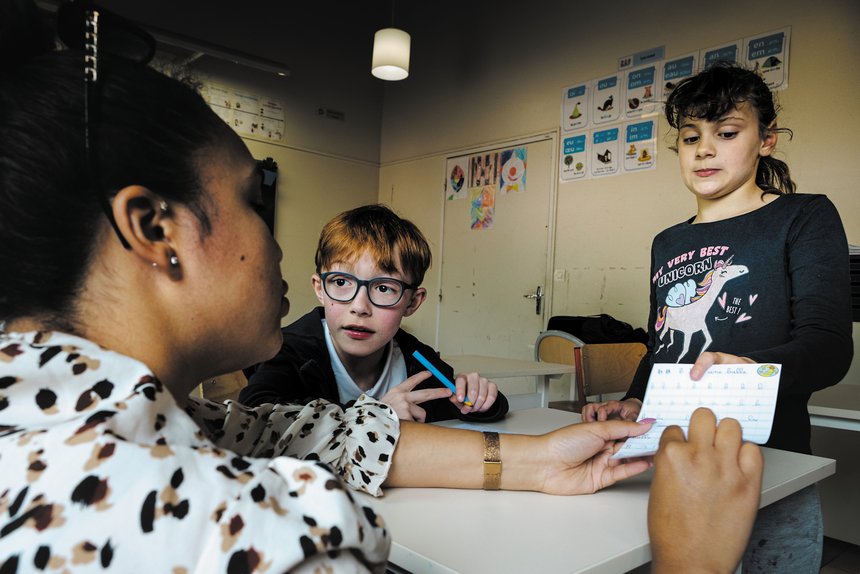

Quelques heures plus tôt, elle a d’ailleurs décrété : « Moi, je ne vais pas en classe. » Même docilité chez Noa, 10 ans, qui, derrière elle, déchiffre chaque mot d’un petit texte, épaulé par son enseignante, Laurianne Hoarau. Pendant une bonne vingtaine de minutes, la maîtresse le questionne sur le sens des mots, des phrases, sur la nature du texte, sans le lâcher. Avec le temps, l’attitude du petit roux s’est nettement améliorée. Les débuts n’ont pas été faciles. « Tous les jours, il répétait qu’il n’aimait pas l’école, se souvient l’enseignante. Cinq minutes avec lui étaient une épreuve. » Depuis, tout va mieux. Quelques heures plus tôt, il a ainsi participé à l’activité couture, toujours aussi sage. D’une voix toute douce, il le reconnaît : il n’aime pas trop la couture, mais a rembourré sa nouvelle peluche de bonne grâce. Au cours de l’année, il a aussi cousu un « Pikachu » et un chat. Et même terminé deux gilets de costume pour la fête de fin d’année.

Analyse appliquée du comportement

Aujourd’hui, la direction savoure le tour de force, qui a donné lieu à un rapport de capitalisation (1). Tout a commencé en 2017 avec la décision d’importer les méthodes de l’organisme de formation et de supervision Pyramid Pecs, fondées sur les principes de l’analyse appliquée du comportement (ABA en anglais, pour « Applied Behavior Analysis »). Le directeur du Ditep, Philippe Debroye, l’utilisait déjà sur son autre site qui accueille à quelques kilomètres de là des personnes autistes, le dispositif d’accompagnement médico-éducatif (Dame) Le Châtelier.

>>> A lire également : ASE et handicap : trois leviers pour mieux coopérer

Cette approche recommandée par la Haute Autorité de santé (HAS) consiste à identifier comment l’environnement influence les comportements, puis à développer des stratégies afin d’obtenir les attitudes attendues. Elle a conduit le Ditep à bannir les sanctions, l’environnement étant considéré comme à l’origine de la majeure partie des troubles. Au besoin, les reprises éducatives se font en dehors des crises. La focale s’est déplacée sur l’entraînement aux comportements adéquats, en ignorant les attitudes problématiques. « Si je me fais insulter, je trace pour qu’ils m’interpellent de façon plus adaptée », illustre Karine Dautrement. A qui il suffit de demander un rendez-vous pour qu’elle accorde du temps aux jeunes bénéficiaires.

Du temps pour dessiner

Sur les murs de l’établissement, les règles et routines du quotidien, sous formes écrite et illustrée, sont placardées un peu partout. Dès l’accueil, tous les « petits » de 6 à 10 ans se pressent devant un tableau blanc où ils retrouvent leur photo. Chacun y colle les images correspondant à ce qu’ils vont devoir faire pendant la journée. Tout y passe : heures de cours, activités, mais aussi lavage des mains, collation et brossage des dents… S’ils suivent les consignes lors des cours ou des activités, ils obtiennent l’activité de leur choix. Elle est illustrée par une image collée sur leur « contrat », un carton qui leur indique « pourquoi » ils travaillent. Ils gagnent ensuite un jeton qu’ils peuvent coller sur la petite fiche, signe que la récompense s’approche. Pour Nathan, ce sera du temps pour dessiner. Lors de l’activité cuisine, ce matin, il a préparé une salade composée de « précisément 500 grammes », tient-il à nous préciser, bon élève. Enseignants et éducateurs techniques déploient différentes techniques pour valoriser les progrès des enfants et obtenir leur adhésion. « Nous leur faisons faire des choses ludiques, agréables. On propose des supports qui sont motivants et rapides à exécuter, parce qu’on est dans la réussite immédiate », explique Dominique Jousse, qui anime l’activité de « couture créative ».

Autre astuce : avant de partir, les élèves consignent la date, l’heure et les objectifs de leur prochaine activité sur un bout de papier qu’ils consulteront à leur retour, la semaine suivante. « Ils vont me présenter ce petit outil la semaine prochaine pour me dire ce qu’ils avaient prévu de faire. Ça les rassure et la séance a des chances de bien se passer dès le départ », détaille Dominique Jousse.

Des éducateurs en classe

Ce retour à un climat plus serein tient aussi à d’autres facteurs que l’évolution des pratiques éducatives. Ainsi, la mise en place d’une nouvelle organisation du travail décloisonnée a également contribué à faire baisser la pression. Chaque journée est composée de quatre séquences d’accompagnement. À chaque créneau, les jeunes changent de lieu, d’activité et de camarades. Le matin, Noa était à l’atelier couture avec Quentin. Mais l’après-midi, il était en classe avec Kehina, revenue de sa classe verte. Les jeunes ne sont plus assignés à un groupe et à un face-à-face prolongé avec les mêmes adultes. De quoi désamorcer mécaniquement les tensions qui montent. « Après un clash, un jeune ne pouvait pas prendre du recul. Au moins, là, ça tourne. Au bout d’une heure, il passe à un nouvel endroit, avec un nouveau contexte », explique l’éducateur Morgan Durand, qui anime cet après-midi une partie de rugby. Un soulagement pour les jeunes comme pour les adultes.

Tête dans le guidon

Les professionnels, eux aussi, sont en contact avec un nombre plus élevé d’élèves que dans l’ancien système : tant des petits et des moyens que des grands. L’éducatrice technique spécialisée Caroline Daout accueille une quarantaine de jeunes par semaine au sein de ses activités cuisine ou d’accompagnement à l’autonomie. Fini, pour elle aussi, la gestion d’un même groupe du lundi au vendredi. Elle se souvient de journées « la tête dans le guidon ». Et pourtant elle a d’abord redouté la transition. « Au début, c’était très fatigant. Il fallait s’adapter à chaque enfant. Maintenant, je les connais bien, je sais ce que je peux leur apporter », explique-t-elle. Sur ces différentes sessions, enseignants et moniteurs ne sont pas seuls. Une équipe de 15 éducateurs vient les seconder en aidant directement à ces apprentissages. Un rôle d’assistance « totalement nouveau » mais « constructif » qu’a choisi Tony Nicolas, un éducateur qui a travaillé en foyer de l’enfance et dans la protection judiciaire de la jeunesse. S’il est le référent éducatif de quatre jeunes, il aide une vingtaine de gamins différents par semaine dans les classes.

Bilan de l’opération ? Des équipes qui ne sont plus décimées par des arrêts-maladie à répétition. Désormais, les temps de classe ou d’activité affichent « un peu plus d’encadrants que nécessaire », explique le directeur de l’établissement, Philippe Debroye. Et quand un jeune fait une crise dans une classe, un éducateur mobilisé ailleurs, après alerte sur le groupe Signal, vient lui faire prendre l’air. L’organisation s’avère beaucoup plus résiliente en cas d’aléas, les uns pouvant remplacer les autres. « Même avec dix absences, ça tourne », soutient Tony Nicolas. De toute façon, les jeunes ont déjà leurs routines.

LES 3 CONSEILS DE KARINE

Directrice adjointe du Ditep Chantoiseau, dans le Cher, Karine Dautrement livre des clés pour réduire les risques de conflits et restaurer un climat apaisé.

1. Instaurer des routines.

Au moment des repas ou des collations, faire des plans de tables permet d’ancrer des habitudes. La mise en place de routines et l’organisation des plannings à l’avance participent à la prévisibilité du quotidien. Une source d’angoisse de moins pour les jeunes.

2. Éliminer les silos.

Tous les éducateurs accompagnent tous les élèves à un moment donné de la semaine. Les professionnels « tournent », ce qui permet de désamorcer des conflits.

De leur côté, les jeunes n’ont plus un seul adulte de référence, mais plusieurs figures auxquelles ils peuvent s’attacher.

Les gamins ne peuvent plus dire : « Tu n’es pas mon éducatrice. »

3. Garantir la réussite des enfants.

Les travailleurs sociaux ont beaucoup d’attentes à l’égard des jeunes. Mais ils ne leur montrent pas toujours la voie pour adopter les bons comportements.

Dire « bonjour », serrer la main ou toquer à une porte avant d’entrer, cela s’apprend.